新しい家族として犬を迎え入れることは、日々の生活に彩りと癒しを与えてくれる、かけがえのない経験です。

フワフワの毛並み、つぶらな瞳、全力でしっぽを振って出迎えてくれる姿を想像するだけで、思わず笑みがこぼれますよね。

しかし、犬を飼うということは、ひとつの大切な命を預かる大きな責任が伴います。

「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、犬との生活を始める前に知っておくべきことがたくさんあります。

この記事では、これから犬を飼うことを検討している初心者の方へ向けて、必要な準備や費用、お世話の仕方、しつけの基本などを分かりやすくまとめました。

この記事を読めば、犬を飼う上での不安が解消され、自信を持って愛犬との素晴らしい一歩を踏み出せるはずです。

犬を飼う前に知っておきたい覚悟と心構え

犬との暮らしは、楽しいことばかりではありません。

まずは、犬を家族として迎えるための「覚悟」ができているか、ご自身の心に問いかけてみましょう。

家族の一員として迎えるということ

犬はぬいぐるみではなく、感情を持った生き物です。

犬の寿命は10年〜15年、あるいはそれ以上。その長い年月を、家族の一員として愛情を注ぎ、最後まで面倒を見る覚悟が必要です。

病気になったり、年老いて介護が必要になったりすることもあります。

楽しい時も、大変な時も、生涯にわたって寄り添い続けることができますか?

また、ご自身だけでなく、同居する家族全員が犬を迎えることに賛成しているかも重要なポイントになります。アレルギーの有無なども含め、家族みんなでよく話し合っておきましょう。

毎日のお世話は欠かせない

犬を飼うと、日々の生活は犬中心に回るようになります。

毎日欠かせないお世話の代表例が、散歩、食事、トイレの掃除です。

雨の日も風の日も、疲れている日も、散歩に連れて行く必要があります。

特に活発な犬種であれば、十分な運動量を確保してあげないと、ストレスから問題行動につながることも。

また、毎日の食事の準備や、排泄物の処理も飼い主の仕事です。こうした日々の地道なお世話を、楽しみながら続けられるかどうかが問われます。

旅行や長時間の外出が難しくなるなど、ライフスタイルに変化が生じることも理解しておきましょう。

あなたのライフスタイルに合っているか確認しよう

ご自身のライフスタイルが、犬を飼うのに適しているかも冷静に考えてみてください。

例えば、一人暮らしで家を空ける時間が長い場合、犬が孤独を感じてストレスを抱えてしまう可能性があります。

また、犬を飼うには、ある程度の経済的な余裕も必要です。

初期費用だけでなく、毎月の食費や消耗品代、さらには突然の病気やケガに備えた医療費も考慮しなければいけません。

住んでいる家がペット可の物件であることは大前提ですが、犬がのびのびと暮らせる広さや、近隣に散歩できる公園があるかなど、住環境も大切な要素です。

犬を飼うのにかかる費用はどれくらい?初期費用と年間費用を解説

「犬を飼いたい!」と思ったら、まず気になるのがお金のことではないでしょうか。

ここでは、犬を飼うために必要な費用を「初期費用」と「年間費用」に分けて具体的に解説します。

まずはこれだけ!迎えるための初期費用

犬を家族に迎える際に、一度にかかる費用のことです。 お迎えする方法によって大きく変動しますが、合計で5万円〜50万円以上を見ておくと良いでしょう。

| 項目 | 費用の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| お迎え費用(生体価格) | 0円~50万円以上 | ペットショップ、ブリーダー、保護犬の譲渡などで変動。犬種や血統によっても大きく異なる。 |

| グッズ購入費 | 3万円~10万円 | ケージ、トイレ、食器、フード、おもちゃ、キャリーバッグなど生活必需品一式。 |

| 初期の医療費 | 2万円~4万円 | 混合ワクチン接種、狂犬病予防注射、健康診断、畜犬登録など。 |

| 合計 | 5万円~64万円以上 |

お迎え費用は、どこから迎えるかで大きく変わります。 人気の犬種や、親がチャンピオン犬などの場合は高額になる傾向があります。 また、グッズも最低限のものであれば費用を抑えられますが、デザインや機能性にこだわると高くなることを覚えておきましょう。

毎月・毎年かかる維持費の内訳

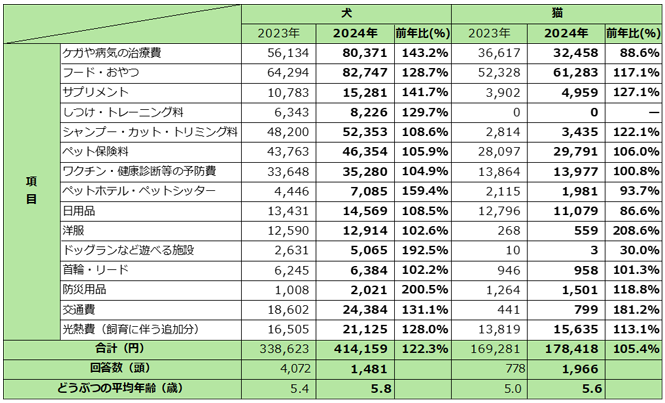

犬との生活が始まると、継続的に費用がかかります。 アニコム損害保険株式会社の調査によると、犬にかける年間費用は約41万円というデータがあります。

これはあくまで平均的な金額です。 大型犬であれば食費はもっとかかりますし、トリミングが不要な犬種もいます。 また、病気やケガをした場合は、高額な医療費が突然必要になることも。こうした万が一の出費に備えて、ペット保険への加入や、貯蓄をしておくと安心です。

あなたに合う子はどこにいる?犬の迎え方3つの方法

運命のパートナーとなる愛犬と出会う場所は、主に3つの選択肢があります。 それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選びましょう。

ペットショップで探すメリット・デメリット

最も身近で、気軽に立ち寄れるのがペットショップです。 様々な犬種の犬を一度に見ることができ、飼育に必要なグッズもその場で揃えられる手軽さが魅力でしょう。

メリット:

- 気軽に立ち寄れる

- 様々な犬種を比較検討できる

- 飼育グッズを一緒に購入できる

デメリット:

- 親犬や育った環境を確認できない場合がある

- 社会化期を狭いケージで過ごしている可能性がある

- スタッフの知識にばらつきがある

ブリーダーから迎えるメリット・デメリット

特定の犬種を専門に繁殖しているのがブリーダーです。 その犬種のことを深く理解しており、こだわりの環境で育てている人が多いのが特徴。迎えたい犬種が決まっている場合には、良い選択肢となります。

メリット:

- 親犬や兄弟犬に会えるため、将来の姿を想像しやすい

- 犬種特有の気質や病気について詳しい話が聞ける

- 適切な環境で社会化を学んでいることが多い

デメリット:

- 見学の予約が必要など、手間がかかる

- 人気のブリーダーは、子犬が生まれるのを待つ必要がある

- 悪質なブリーダーも存在するため、見極めが必要

保護犬という選択肢|里親になるには

様々な事情で飼い主を失った犬たちを、新しい家族として迎えるのが保護犬の里親になるという選択肢です。 動物愛護センターや、民間の保護団体が開催する譲渡会などで出会えます。

メリット:

- 犬の命を救う社会貢献につながる

- 生体価格がかからず、譲渡費用(ワクチン代など)のみの場合が多い

- 成犬の場合が多く、性格や大きさが分かっている

デメリット:

- 譲渡には審査や条件(収入、住環境など)がある

- 子犬は少なく、犬種を選べないことが多い

- 過去のトラウマから、心や体のケアが必要な場合がある

迎え方の比較まとめ

| ペットショップ | ブリーダー | 保護犬(譲渡会) | |

|---|---|---|---|

| 出会いやすさ | ◎ | △ | ○ |

| 犬種の選択肢 | ○ | ◎(特定犬種) | △ |

| 費用の目安 | 高め | 高め | 低め |

| 親犬の確認 | △ | ◎ | × |

| サポート | 店舗による | ◎ | 団体による |

| おすすめな人 | 初心者、様々な犬種を見たい人 | 迎えたい犬種が決まっている人 | 社会貢献に関心がある人、成犬を迎えたい人 |

これさえあれば安心!犬を迎えるための準備リスト

愛犬を迎える日が決まったら、必要なグッズを揃えていきましょう。

焦って不要なものまで買わないよう、まずは最低限必要なものから準備するのがおすすめです。

必ず揃えたい必須アイテム

これがないと犬との生活が始まらない、という基本的なグッズです。

お迎えする当日までに必ず用意しておきましょう。

- ケージ・サークル: 犬が安心して過ごせる自分だけの場所。留守番や就寝時に使います。

- トイレトレー・トイレシート: 室内で排泄させるために必須。犬の大きさに合ったサイズを選びましょう。

- 食器: フード用と水飲み用の2つを用意。滑りにくく、洗いやすい素材がおすすめです。

- 給水器: ケージに取り付けるタイプや、置き型タイプがあります。いつでも新鮮な水が飲めるように。

- ドッグフード: それまで食べていたものと同じフードを用意すると、環境の変化によるストレスを軽減できます。

- 首輪・ハーネス・リード: 散歩の必需品。子犬はすぐに大きくなるので、サイズ調整できるものが便利です。

- キャリーバッグ・クレート: 動物病院への移動や、災害時の避難に必ず必要になります。

あると便利なグッズ

必須ではないものの、あると日々の暮らしがより快適になるアイテムです。

愛犬の様子を見ながら、少しずつ買い足していくと良いでしょう。

- ベッド・マット: ケージの中やリビングでくつろぐ場所に。

- おもちゃ: コミュニケーションやストレス解消に役立ちます。誤飲の危険がない安全なものを選びましょう。

- お手入れ用品: ブラシ、爪切り、歯磨きグッズなど。犬種によって必要なものが異なります。

- 消臭スプレー: トイレの失敗や、犬特有のニオイ対策に。

- おやつ: しつけのご褒美や、コミュニケーションツールとして。

愛犬を迎えてからのお世話マニュアル

いよいよ愛犬との生活がスタート!

最初のうちは戸惑うことも多いかもしれませんが、焦らず少しずつ関係を築いていきましょう。

まずは環境に慣れさせよう

家にやってきた初日は、犬も緊張と不安でいっぱいです。

構いすぎず、まずは用意したケージやサークルの中でゆっくり休ませてあげましょう。

家族が「ここは安全な場所だよ」という気持ちで見守ることが大切です。

家の探検は犬のペースに任せ、無理強いはしないようにしてください。2〜3日はそっと見守り、新しい環境に慣れる時間を与えましょう。

子犬の社会化としつけの基本

生後3週齢〜12週齢頃は「社会化期」と呼ばれ、子犬が様々な物事に順応しやすくなる非常に重要な時期です。

この時期に、家族以外の人や他の犬、様々な音や物など、これから出会うであろう多くの刺激に慣れさせておくことが、将来の恐怖心や問題行動の予防につながります。

しつけは、家に迎えたその日から始まります。

まずはトイレトレーニングから始めましょう。成功したら、たくさん褒めてあげることがポイントです。

「おすわり」「まて」などの基本的なコマンドも、遊び感覚で少しずつ教えていきます。

しつけの基本は「褒める」こと。犬が正しい行動をしたら、大げさなくらい褒めてあげると、犬は「これをすると良いことがある」と学習してくれます。決して叩いたり、大声で怒鳴ったりしてはいけません。

犬の社会化トレーニングはいつから?やり方と注意点を徹底ガイド

健康を支える食事と量の考え方

食事は、愛犬の健康な体を作る基本です。

ドッグフードには様々な種類がありますが、年齢(子犬用、成犬用、シニア用)や犬の大きさ(小型犬用、大型犬用)に合った「総合栄養食」と書かれたものを選びましょう。

与える量は、フードのパッケージに記載されている給与量を参考にします。

ただし、これはあくまで目安。犬の体型や活動量、ウンチの状態などを見ながら、その子に合った量に調整していくことが重要です。

食事の回数は、子犬の頃は消化器官への負担を考え、1日3〜4回に分けて与え、成犬になったら1日2回にするのが一般的です。

【完全版】ドッグフードの選び方|愛犬に最適な餌を見つける7つのポイント

散歩デビューの時期と注意点

子犬の散歩デビューは、混合ワクチンのプログラムが終了してからが基本です。

獣医師に相談し、許可が出てからにしましょう。通常、生後3〜4ヶ月頃が目安となります。

初めての散歩では、外の世界に驚いて歩かなくなってしまう子も少なくありません。

最初は抱っこして外の空気に慣れさせるだけでも大丈夫。少しずつ地面に下ろし、短い距離から始めてみましょう。

散歩は、他の犬や人と触れ合う絶好の社会化の機会でもあります。他の犬と挨拶させる際は、必ず相手の飼い主さんに許可をもらってからにしてください。

知っておくべき法律と愛犬の健康管理

犬を飼うことは、社会に対する責任も伴います。

法律で定められた義務をきちんと果たし、愛犬の健康を守るための知識を身につけましょう。

飼い主の義務「畜犬登録」と「狂犬病予防注射」

日本では、「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬の飼い主には以下の2つが義務付けられています。

- お住まいの市区町村への畜犬登録(生涯に1回)

- 狂犬病予防注射の接種(年に1回)

登録をすると、「鑑札」が交付されます。これは犬の迷子札にもなる大切なものなので、必ず首輪などにつけておきましょう。

狂犬病予防注射を接種すると、「注射済票」が交付されます。これも鑑札と一緒につけておく必要があります。

これらの義務を怠ると罰則の対象となるため、必ず手続きを行ってください。

もしもの時に備えるペット保険の選び方

犬には人間のような公的な健康保険制度がありません。

そのため、動物病院での治療費は全額自己負担となり、手術や長期の通院が必要になると、数十万円単位の費用がかかることもあります。

そんな「もしも」の時の経済的な負担を軽減してくれるのが、ペット保険です。

様々な保険会社から多様なプランが出ていますが、選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 補償割合: 治療費の何%を補償してくれるか(50%、70%など)。

- 保険料: 毎月支払う保険料。年齢や犬種によって変動します。

- 補償範囲: 通院・入院・手術をすべてカバーするか、特定の治療は対象外か。

- 利用限度額・日数: 1回の治療や年間に使える上限金額や日数。

保険料が安くても、いざという時に十分な補償が受けられなければ意味がありません。

どこまでのリスクに備えたいかを考え、複数の保険会社を比較検討して、ご自身の考え方と愛犬に合ったプランを選びましょう。

かかりやすい病気と日々の健康チェック

犬種によって、かかりやすい病気(遺伝性疾患)がある程度分かっています。

例えば、ダックスフンドは椎間板ヘルニア、ゴールデン・レトリバーは股関節形成不全や悪性腫瘍などが知られています。

迎える犬種が決まったら、その犬種がかかりやすい病気について事前に調べておくと、早期発見につながります。

病気のサインを見逃さないためには、日々の健康チェックが欠かせません。

体を撫でながらスキンシップを取るついでに、以下のような点をチェックする習慣をつけましょう。

- 食欲・元気はあるか

- ウンチ・おしっこの状態はいつもと違うか

- 目ヤニや耳の汚れ、ニオイはないか

- 体を痒がったり、どこかを痛そうにしたりしていないか

- 皮膚にしこりや赤みはないか

少しでも「いつもと違うな」と感じたら、早めに動物病院に相談することが、愛犬の健康を守る上で最も重要です。

まとめ

犬との暮らしは、時に大変なこともありますが、それ以上に大きな喜びと、かけがえのない時間を与えてくれます。

この記事でお伝えしたことは、犬と暮らす上でのほんの入り口に過ぎません。これから始まる愛犬との毎日の中で、あなた自身も飼い主として成長していくことでしょう。

大切なのは、愛犬を家族の一員として尊重し、愛情を持って真摯に向き合う姿勢です。

この記事が、あなたと未来の愛犬との素晴らしい生活の第一歩となることを、心から願っています。

コメント