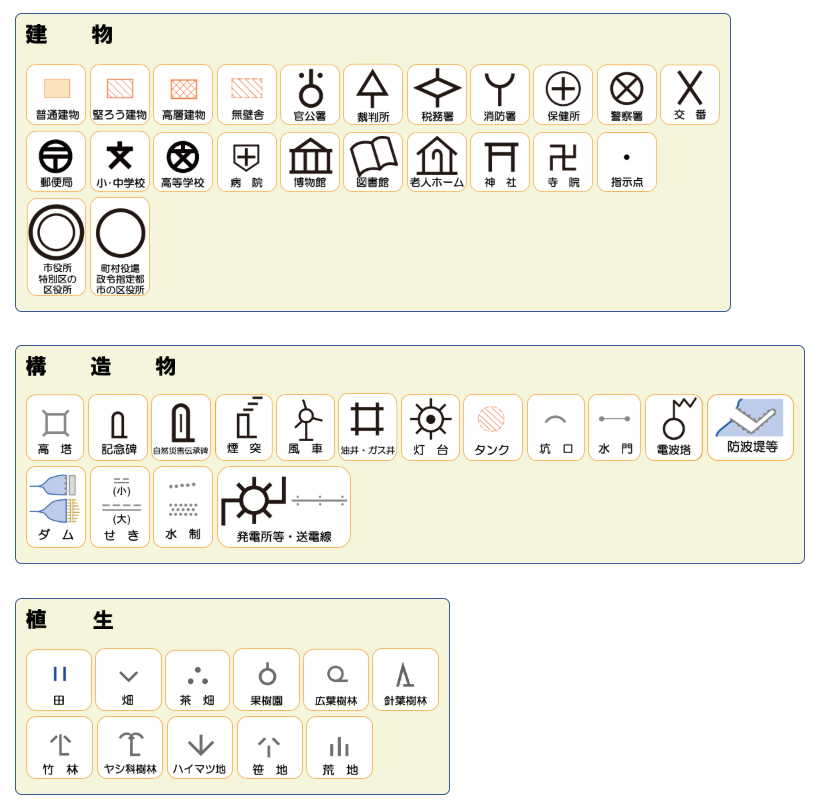

地図を広げてみると、学校(文)や神社(鳥居マーク)、病院(五角形の中に十字)など、おなじみの「地図記号」がたくさんありますよね。

でも、ふと気づきませんか?

あれだけ身近な「公園」を示す、統一された地図記号がなぜか見当たらないんです。

「もしかして、忘れられてる?」

「重要じゃないってこと?」

いえいえ、そんなことはありません。

実は、公園に地図記号があえて作られていないのには、地図を作る国土地理院の「深くて、やさしい理由」がちゃんとあるのです。

この記事では、なぜ公園には地図記号がないのか、そのスッキリする理由を、地図記号の基本的なルールからデジタル地図との違いまで、分かりやすく解説していきます。

読み終える頃には、地図を見る目が少し変わって、もっと地図が面白く感じられるはずです。

地図記号の「ある・なし」が決まるルール

そもそも地図記号は、どんな基準で選ばれているのでしょうか。公園の話の前に、まずは地図記号の基本的な役割から見ていきましょう。

まずは基本から。地図記号ってそもそも何?

地図記号は、ひとことで言えば「地図の上で使う、全国共通の約束ごと(マーク)」です。

もし地図がすべて文字や写真でできていたら、情報が多すぎてゴチャゴチャしてしまいます。特に、急いで場所を確認したい災害時や、登山の最中などは大変です。

そこで、誰が・いつ・どこで見ても「あ、これは学校だな」「ここは病院か」とパッと見て理解できるように、情報をシンプルに記号化しているわけです。

この大切な地図記号を定め、管理しているのが、日本の地図作成の“親玉”ともいえる「国土地理院」です。

国土地理院が定める記号は、私たちが学校で習う「地形図(2万5千分の1など)」をはじめ、公的な地図で使われる「標準語」のようなもの。

だからこそ、記号には「誰にでも」「同じ意味で」伝わる厳密さが求められます。

どんな施設が「記号」になるの?

では、国土地理院はどんな施設を記号に選ぶのでしょうか。

ポイントは大きく3つあります。

- 公共性が高いこと(学校、病院、役所、警察署など)

- 全国どこにでもあり、みんなが利用する可能性が高いこと

- 形や目的がだいたい決まっていること(例:神社はどこでも「神社」)

こうした「社会的に重要で、場所を素早く知らせる必要がある施設」が、優先的に地図記号として採用されています。

逆に言えば、個人のお店や、一時的な建物、そして「定義が広すぎるもの」は、全国共通の記号にするのが難しいのです。

もうお気づきかもしれませんが、公園が記号になっていない理由は、まさにこの「定義が広すぎること」に深く関係しています。

公園に地図記号がない「3つの納得の理由」

公園に記号がないのは、手抜きでも忘れられているわけでもありません。国土地理院が「あえて作らない」と判断した、ちゃんとした理由が3つあります。

理由1:ひとくちに「公園」と言っても種類が多すぎる

最大の理由はこれです。

あなたが「公園」と聞いてイメージするのはどんな場所でしょう?

- 近所の子供たちが遊ぶ、ブランコと砂場がある「児童公園」

- 広大な芝生が広がり、自然散策もできる「国営公園」

- 野球場やテニスコートが整備された「運動公園」

このように、「公園」と名の付く場所は、その規模、目的、管理者がまったく異なります。

もし、これらすべてを同じ「公園マーク」で表してしまったらどうでしょう。

地図上でマークだけを見て「広い公園だと思って行ったら、遊具が少しあるだけの小さな広場だった…」なんて誤解が生まれてしまいます。

地図にとって「正確さ」は命です。

誤解を生む可能性があるくらいなら、あえて一つの記号にまとめない。これが国土地理院の考え方なんですね。

理由2:記号がなくても「線と文字」でちゃんと分かるから

「でも、記号がないと不便じゃない?」と思うかもしれません。

大丈夫です。地図記号がない代わりに、公園にはもっと分かりやすい表現方法が与えられています。

それは「特定地区界(とくていちくかい)」という境界線と、「注記(ちゅうき)」と呼ばれる名称の記載です。

国土地理院が作る地形図では、公園は「面」として認識され、まず「特定地区界」という線でその範囲が囲まれます。そして「〇〇公園」という名前(注記)がしっかり書き込まれるのです。

記号は「点」でしか場所を示せませんが、「線で囲む」方法なら、公園の正確な広さや形まで一目で分かります。

むしろ、記号で示すよりもずっと多くの情報を、直感的に伝えられるわけです。

デザイン的にも、地図全体がゴチャゴチャしません。多くの場合、この線で囲まれた内側はさらに淡い緑色で塗られており、視覚的な安らぎと分かりやすさも加えています。

記号の代わりに「線と文字(+色)」という、より情報量の多い表現方法が採用されているのです。

理由3:定義があいまいな「公園っぽい場所」もある

もう一つの理由が、定義のあいまいさです。

実は、私たちが普段「〇〇公園」と呼んでいる場所の中には、法律上(都市公園法など)は「公園」として登録されていない場所も結構あります。

例えば、企業の敷地内にある一般開放された緑地や、マンションの住民専用の広場、地域の防災広場なども、通称として「公園」と呼ばれることがあります。

もし「公園マーク」を作ってしまうと、「じゃあ、どこまでを公園としてマークするの?」という線引きが非常に難しくなります。

地図は正確性が求められる公的なものですから、こうした「あいまいなもの」を含めてしまうわけにはいきません。

それならば、法的に「公園」と定められている場所だけを、前述した「境界線」と「注記」で明確に示す方が、ずっと正確で親切だ、という判断なのです。

その「木のマーク」、公園の記号じゃありません!

「いやいや、地図で木のマークを見たことがあるよ? あれが公園じゃないの?」

このギモン、すごくよく分かります。でも、残念ながらそれ、公園の記号ではないんです。

地図上の「木」のマークの本当の意味

地図上で見かける木のマーク(針葉樹や広葉樹のデザイン)は、公園を示すものではなく、「植生(しょくせい)」を表す記号です。

簡単に言えば、「そこに、その種類の木がたくさん生えていますよ」という意味。

- 広葉樹林の記号:丸みのある木のマーク。雑木林など。

- 針葉樹林の記号:トゲトゲした木のマーク。スギ林など。

- 竹林の記号:笹の葉のマーク。

これらは、その土地がどんな植物で覆われているかを示すための記号で、森林や山の中、時には街路樹が続く場所にも使われます。

確かに、公園には木がたくさん植えられていることが多いですよね。

だから、公園のエリア(線で囲まれ、緑色で塗られた部分)の中に、これらの「植生記号」が描かれていることはよくあります。

「公園=木がある」というイメージと、この植生記号が重なって、「木のマーク=公園」という誤解が広まりやすいのですが、あくまで別々の情報なんです。

比較表:公園と混同しやすい地図表現

ここで、公園と間違えやすい地図表現を整理してみましょう。意味が全然違うことが分かります。

| 表現方法 | 正式な意味 | 地図上での使われ方 |

|---|---|---|

| 境界線+名称(+緑色) | 公園・緑地 | 「特定地区界」という線で囲まれ、「〇〇公園」と注記(名称)が書かれる。多くは緑色でも塗られる。 |

| 木や葉っぱのマーク | 植生(広葉樹林など) | その種類の木が生えている場所を示す。山林や緑地帯など。 |

| (特に記号なしの)広場 | 広場 | 「〇〇広場」と名称だけ書かれることが多い。運動場やイベントスペースなど。 |

| 田んぼのマーク(例:||) | 田 | 稲を栽培している水田。 |

| 畑のマーク(例: V ) | 畑 | 野菜などを栽培している畑。 |

このように、地図は「緑地」を細かく分類して表現しています。

木のマークはあくまで「木の種類」、線で囲まれた緑色の面が「公園」と覚えておくとスッキリしますよ。

紙とスマホ(デジタル)で違う?公園の表現方法

ここまでは主に国土地理院が定める「紙の地図(地形図)」のルールでした。

しかし、私たちが日常で一番よく使うのは、スマホの「デジタル地図」ですよね。

実は、この二つでも公園の扱いは少し違います。

国土地理院の地図(紙・電子版)での表現

国土地理院が提供する地図(地形図や、Webサイト「地理院地図」)は、あくまで「公的な正確さ」が最優先です。

そのため、ルールは一貫しています。

公園は「特定地区界」(境界線)で範囲が示され、「正式名称」(注記)が記載されます。多くの場合、内側は視覚的な分かりやすさのために緑色で塗られています。

余計なアイコンやデザインは、かえって情報を邪魔してしまう可能性があるため、使われていません。

地図記号が使われるのは、あくまで国土地理院が定めた「標準地図記号」だけ。非常に厳格なルールで運用されています。

GoogleマップやYahoo!マップでの表現

一方、GoogleマップやYahoo!マップのような民間のデジタル地図サービスは、どうでしょう。

これらのサービスでは、緑色で塗られた公園エリアに、独自の「アイコン」が表示されることがあります。

例えば、Googleマップでは「木のアイコン」が、Yahoo!マップでは「ベンチのアイコン」が使われることがあります。(デザインは随時変更されます)

「あれ? やっぱり公園の記号あるじゃん!」と思ってしまいますが、これは国土地理院が定めた正式な「地図記号」ではありません。

これらは、地図サービス会社が「ユーザーにとって、より直感的に分かりやすくするため」に独自にデザインした「アイコン」です。

デジタル地図の目的は、正確さもさることながら、「使いやすさ」「見やすさ」が非常に重視されます。

記号の厳密なルールを知らない人でも、パッと見て「あ、ここが公園だな」と分かるように、あえて分かりやすいアイコンを追加しているのです。

これは、時代に合わせた地図の進化と言えますね。

無料カーナビアプリおすすめ7選!オフライン・首都高に強い最強アプリは?

まとめ:記号がないのは、地図の「やさしさ」だった

あらためて、公園に地図記号がない理由を振り返ってみましょう。

- 「公園」は種類が多すぎて、一つの記号では誤解を生むから。

- 記号の代わりに「境界線(特定地区界)」と「名称(注記)」で、広さや形まで正確に表現しているから。(多くは緑色も併用)

- 法的な定義があいまいな場所を除外し、正確さを保つため。

公園に地図記号がないのは、情報が足りない「不親切」なのではなく、むしろ「どうすれば誰もが誤解なく、正確に情報を理解できるか?」を考え抜いた末の「やさしい設計思想」だったのです。

地図は、ただ場所を示すだけの道具ではありません。

情報をどう取捨選択し、どうデザインすれば人々に正しく伝わるかを計算し尽くした、一つの「作品」でもあります。

次に地図を開くときは、「なぜこの記号なんだろう?」「なぜここは線で囲まれているんだろう?」と、記号や色の裏にある”理由”を想像してみてください。

きっと、いつもの道案内が、ちょっと知的な探検に変わっていきますよ。

コメント