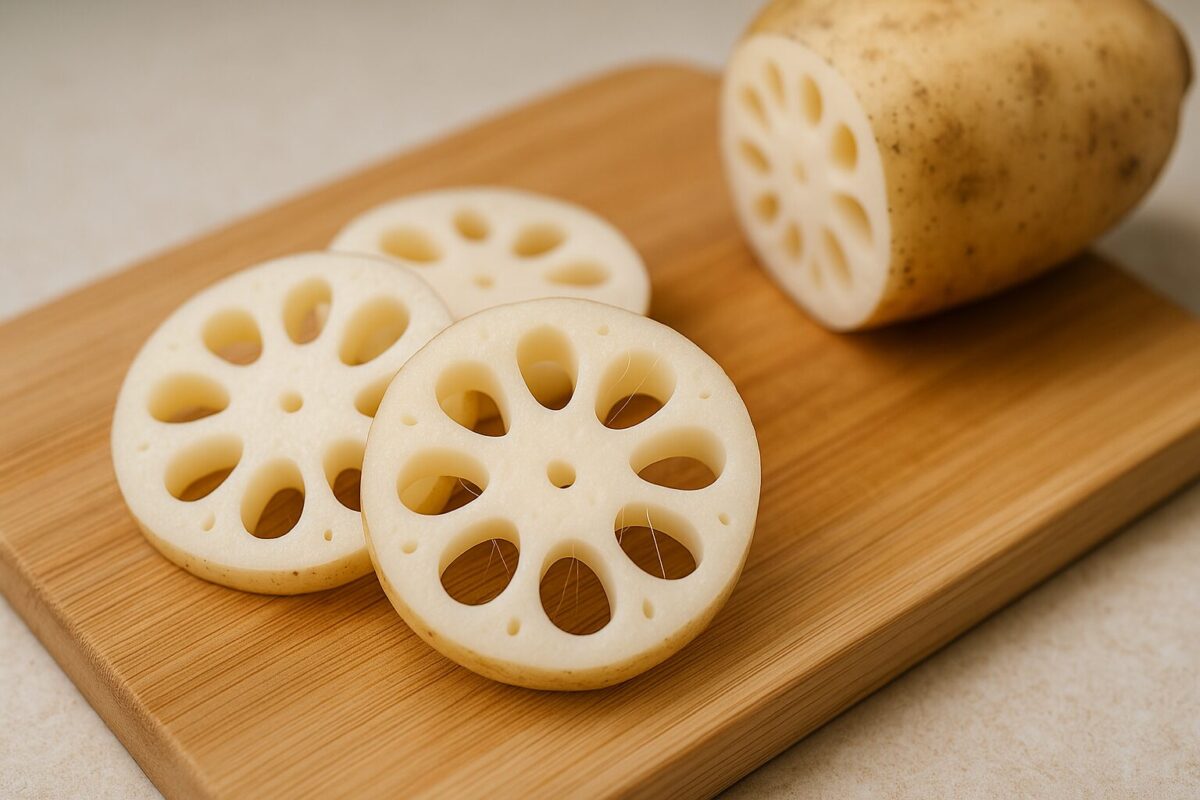

れんこんを切ったら、ネバ~っと糸が…。

「これって食べても平気?」「もしかして腐ってる?」なんて、不安になった経験はありませんか?

その糸引き、実は新鮮な証拠である場合もあれば、残念ながら傷んでいるサインの場合もあります。

この記事では、れんこんが糸を引く理由から、鮮度の見分け方、そして長持ちさせる正しい保存方法まで、あなたの「?」をスッキリ解決します。

もうれんこん選びで迷わない、シャキシャキの美味しいれんこんを安心して楽しむための知識をお届けしますね。

れんこんが糸を引く正体は?

れんこんを切ったときに出るネバネバとした糸。あの正体は一体何なのでしょうか。

まずは、その原因と、新鮮さとどう関係しているのかを見ていきましょう。

糸引きの原因は「粘り成分」

れんこんが糸を引く主な原因は、れんこん自体に含まれる「粘り成分(粘性物質)」です。

かつて、この成分は「ムチン」と呼ばれることがありましたが、これは誤用でした。現在の科学的知見では、ムチンは「動物から分泌される粘液物質」のみを指す言葉とされています。

れんこんの粘り成分は、ペクチンなどの多糖類やタンパク質が混ざり合ったものと考えられています。

「ネバネバ食材」と聞くと、納豆やオクラ、山芋、里芋などを思い浮かべるかもしれません。れんこんも、これらの野菜と同様に、特有の粘り成分を持つ野菜なんです。

これらのネバネバ成分は、れんこんの細胞の中に含まれています。

切ることで細胞が壊れ、粘り成分が外に出てきて空気に触れたり、水分と反応したりすることで、私たちが目にする「糸」となって現れます。

粘り成分は新鮮さの証?

「じゃあ、糸を引くのは良いこと?」と思いますよね。

多くの場合、この粘り成分による糸引きは、れんこんが新鮮で、栄養(粘り成分)が豊富な証拠です。

特に収穫したてのれんこんや、鮮度の良いものは、切ったときに細く、透明感のあるキレイな糸を引きます。

これは「食べ頃サイン」とも言えるでしょう。

ただし、注意も必要です。

「糸を引くから、すべて新鮮!」と考えるのは少し早いかもしれません。

実は、腐敗が進んだときにも、別の原因で糸を引くように見えることがあるのです。

次の項目で、その見分け方を詳しく解説します。

【要チェック】糸を引くれんこん、新鮮or腐敗?見分け方

ここが一番知りたいポイントですよね。

「新鮮な糸」と「危険な糸(腐敗)」をどう見分ければよいのでしょうか。

ポイントは「色・見た目」「匂い」「触感」の3つです。

色と見た目で判断

まず、れんこんの「顔」とも言える切り口や表面をよく観察してください。

新鮮なれんこんは、切り口が白く、みずみずしいのが特徴です。穴の中もキレイで、黒ずみやカビなどはありません。表面もツヤとハリがあります。

一方、傷んでいる場合は、切り口が茶色や黒っぽく変色しています。

穴の中に黒いカビが生えていたり、表面にヌメリや黒ずみが広がっている場合も危険信号。

糸の色も、透明ではなく白く濁っていたり、ドロッとしていたりすることがあります。

匂いで判断

れんこんは、もともと土の中で育つ野菜なので、ほのかに土の香りがすることはあっても、基本的には無臭に近いです。

もし袋を開けたときや、切った瞬間に、「酸っぱい匂い」(発酵臭)や、ツンとくるアンモニアのような匂いがしたら、それは腐敗が進んでいるサイン。

細菌が繁殖して、れんこんの成分を分解している証拠です。

新鮮なれんこんからは、決してしない匂いなので、すぐに気づくはず。

触感(粘り気)で判断

新鮮なれんこんも粘り成分で粘りますが、その粘りは「細く」「サラッ」としています。

危険なのは、触ったときに「異常にネバネバする」「ヌルヌルする」感触がある場合です。

指で触ると、れんこんの表面が溶けたようにヌルッとしたり、糸が異常に強く、粘液のようにドロッと伸びる場合は、腐敗菌が増殖している可能性が高いでしょう。

新鮮なれんこんが持つ「ハリ」や「硬さ」がなく、フニャフニャと柔らかくなっている場合もNGです。

比較表:新鮮 vs 腐敗

| 判断ポイント | ◎ 新鮮なれんこん | × 傷んだ(腐敗した)れんこん |

|---|---|---|

| 糸の状態 | 細く、透明感がある。サラッとしている。 | 粘り気が強すぎる。ドロッとしている。白く濁る。 |

| 色・見た目 | 切り口が白く、みずみずしい。穴の中がキレイ。 | 切り口が茶色や黒に変色。穴の中にカビ。表面がヌルヌル。 |

| 匂い | ほぼ無臭。または、ほのかに土の香り。 | 酸っぱい匂い(発酵臭)。アンモニア臭。 |

| 触感 | しっかりとした硬さ。ハリがある。 | フニャフニャと柔らかい。表面が溶けたようにヌルヌル。 |

もし、あなたのれんこんが「×」の項目に当てはまるようであれば、残念ですが食べるのは諦めて、処分することをおすすめします。

れんこんの鮮度を長持ちさせる!正しい保存方法

せっかく新鮮なれんこんを手に入れたら、できるだけ長く美味しく食べたいもの。

れんこんは乾燥と酸化に弱い野菜です。正しい保存方法を知って、シャキシャキ感をキープしましょう。

冷蔵保存のコツ(丸ごと・カット後)

土付きで丸ごと保存する場合(最適)

もし土付きのまま手に入ったら、ラッキーです。

土がれんこんを乾燥から守る「天然の保湿クリーム」の役割を果たしてくれます。

- 洗わずに、土が付いたまま新聞紙で包みます。

- ポリ袋に入れ、口を軽く縛ります。

- 冷蔵庫の野菜室で「立てて」保存します。(れんこんが育った環境に近づけるため)

この方法なら、1〜2週間は鮮度を保てます。

カットしたれんこんを保存する場合

カットしたものは、切り口から酸化が進みやすいため、早めに使い切るのが基本です。

- 切り口が空気に触れないよう、ラップでぴったりと包みます。

- ポリ袋や保存容器に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存します。

- 目安として3〜4日以内に使い切りましょう。

よく「水に浸けて保存する」方法も紹介されますが、毎日水を替える手間がかかることや、水溶性の栄養素が流れ出てしまう可能性も。

すぐに使う(翌日など)場合は水に浸けても良いですが、数日保存するならラップで包む方が手軽でおすすめです。

冷凍保存のテクニック

すぐに使い切れない場合は、冷凍保存が便利です。

ただし、生のまま冷凍すると、解凍したときに食感がフニャフニャになりやすいので、ひと手間かけるのがポイント。

- れんこんを使いやすい形(薄切り、いちょう切り、乱切りなど)にカットします。

- 変色を防ぐため、酢水(水500mlに対し酢小さじ1程度)に5分ほどさらします。

- 沸騰したお湯で、30秒~1分ほどサッと固めに下茹でします。

- ザルにあげ、冷水で急速に冷やし、水気をしっかり拭き取ります。

- 小分けにしてラップで包み、冷凍用保存袋に入れて密封します。

これで約1ヶ月は保存可能です。

使うときは、凍ったまま煮物や炒め物、スープなどに加えられるので便利ですよ。

きんぴら用など、食感を重視したい場合は、生のまま水気をよく拭いて冷凍する方法もありますが、やや食感は劣る傾向にあります。

【豆知識】切り口の変色を防ぐ「酢水」パワー

れんこんは切って放置すると、切り口が茶色く変色してきますよね。

これは、れんこんに含まれるポリフェノールが、空気に触れて酸化するため。リンゴが茶色くなるのと同じ現象です。

これを防ぐのが「酢水(またはレモン水)」です。

切ったれんこんをサッと酢水にさらすだけで、酸化酵素の働きが抑えられ、キレイな白い色を保てます。

サラダや和え物など、れんこんの色を白く仕上げたい料理の際には、ぜひ試してみてください。

ただし、長く浸けすぎると酢の風味が移ったり、栄養が逃げたりするので、5分程度で引き上げましょう。

れんこんを美味しく!調理のヒント

れんこんが糸を引く原因の「粘り成分」。

この粘りを活かす調理法もあります。

例えば、れんこんをすりおろして、お団子にしたり、とろみとしてスープや「れんこんまんじゅう」にしたりすると、特有の粘り気でモチモチとした食感を楽しめます。

逆に、煮物などで「糸引きが気になる」という場合は、一度下茹でをすると、余分な粘り気が取れて、味が染み込みやすくなります。

もちろん、薄切りにしてサッと炒めれば「シャキシャキ」、厚めに切ってじっくり火を通せば「ホクホク」と、調理法次第で食感が変わるのも、れんこんの大きな魅力。

きんぴらやサラダ、天ぷら、煮物など、あなたの好みに合わせて、れんこん料理を楽しんでくださいね。

天ぷらの好き嫌いを克服!苦手な人でも胃もたれしない食べ方・断り方

まとめ

れんこんが糸を引くのは、多くの場合、れんこん自体が持つ「粘り成分」によるものです。

しかし、酸っぱい匂いがしたり、異常なヌルヌル感がある場合は腐敗のサインなので、見極めが肝心です。

新鮮なれんこんを見分けたら、乾燥させないように「新聞紙+ポリ袋」で冷蔵保存するか、「下茹で」して冷凍保存するのが長持ちのコツ。

正しい知識を持てば、もうれんこんの糸引きに悩むことはありません。

シャキシャキ、ホクホク、モチモチ…色々な表情を持つれんこんを、安心して美味しく楽しんでください。

コメント