「猫と暮らしてみたい」

そう思ったとき、心の中にあたたかい光が灯るような、ワクワクした気持ちになりますよね。気まぐれで、甘えん坊で、見ているだけで癒やされる猫との生活は、何ものにも代えがたい宝物になるはずです。

しかし、その一方で「ちゃんとお世話できるかな?」「何から準備すればいいんだろう?」といった不安を感じるのも当然のこと。

この記事では、そんなあなたのために、猫を家族として迎えるための準備や心構え、具体的な飼い方、そして気になる費用まで、初心者の方が抱える疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消していきます。

猫を飼う前に知っておきたいこと|後悔しないための心構えと準備

猫との暮らしは、かけがえのない時間を与えてくれます。しかし、その愛らしい姿の裏には、大きな責任が伴うことを忘れてはいけません。猫を迎えてから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、まずは3つの大切な心構えと準備について確認しておきましょう。

命を預かる責任と15年以上の覚悟

猫の平均寿命は年々延びており、約15.79歳という調査結果があります。これは、猫を迎えれば15年以上にわたってその一生に責任を持つということです。あなたが学生なら社会人に、社会人なら中堅になり、ライフスタイルが大きく変わる可能性も十分にあります。

引っ越し、結婚、出産といった人生の転機が訪れても、変わらずに愛情を注ぎ、最後までお世話をする覚悟はありますか。病気や高齢になれば、介護が必要になるかもしれません。時間やお金、そして何より深い愛情を持って、猫の一生に寄り添えるかどうか、まずはご自身の心に問いかけてみてください。

猫と暮らすための初期費用と年間費用

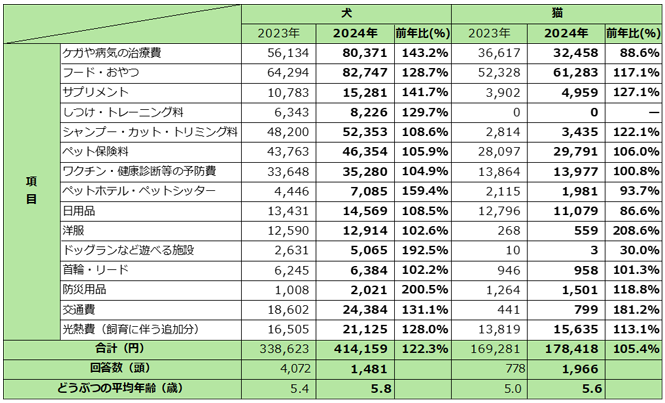

猫と暮らすには、当然ながらお金がかかります。具体的にどれくらいの費用が必要なのかを事前に把握しておくことは、計画的な飼育のために非常に重要です。

まず、猫を迎える際に必要となる初期費用は、約6万円が目安です。これには、食器やトイレ、キャットタワー、キャリーバッグなどの飼育グッズの購入費用が含まれます。もしペットショップやブリーダーから迎える場合は、これに加えて猫の生体価格(数万〜数十万円)が必要です。

そして、年間でかかる費用は約18万円というデータがあります。主な内訳は、フードやおやつ代、猫砂などの消耗品費、そして病気やケガに備える医療費です。特に医療費は、予期せぬ大きな出費につながることも少なくありません。こうした事態に備え、ペット保険への加入も検討しておくと安心材料になるでしょう。

猫アレルギーの有無を事前に確認しよう

「猫が好きだから大丈夫」と思っていても、実際に飼い始めてからアレルギー症状に悩まされるケースは少なくありません。猫アレルギーは、猫のフケや唾液、尿などに含まれるアレルゲンが原因で引き起こされます。

主な症状は、くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、皮膚の発疹などで、重症化すると喘息発作につながることも。もしご自身や同居するご家族にアレルギーの心配があるなら、事前に医療機関でアレルギー検査を受けることを強くおすすめします。

また、知人や友人の猫と触れ合ったり、保護猫カフェを訪れたりして、アレルギー反応が出ないかを確認するのも良い方法です。せっかく迎えた愛猫とアレルギーが原因で離れ離れになるという悲しい結末を避けるためにも、事前の確認は必ず行いましょう。

どこから迎える?猫との出会い方とそれぞれのメリット・デメリット

「猫を飼う」と決めたら、次に考えるのは「どこから迎えるか」ということです。主な出会いの場は、「ペットショップ」「ブリーダー」「保護猫」の3つ。それぞれに特徴があり、メリットとデメリットが存在します。ご自身のライフスタイルや考え方に合った方法を選びましょう。

ペットショップ|種類が豊富で初心者も安心

ペットショップは、猫を飼いたいと思ったときに最も身近な選択肢の一つです。さまざまな種類の猫が一度に見られるため、自分好みの猫を探しやすいのが大きなメリットといえます。

また、飼育に必要なグッズがその場で揃うのも便利な点です。スタッフから飼育に関する基本的なアドバイスをもらえることも多く、初心者にとっては心強い存在になるでしょう。

ただし、社会化期(社会性を身につける大切な時期)を親兄弟と離れて過ごしていることが多く、他の猫とのコミュニケーションが苦手な子もいるかもしれません。また、どのような環境で育ってきたのかが見えにくいという側面もあります。

【猫の社会化トレーニング】子猫のうちにすべきこと・成猫でもできるコツ

ブリーダー|特定の猫種を求めるなら

「アメリカンショートヘアが飼いたい」「ラグドールに憧れている」など、特定の猫種を家族に迎えたいと考えているなら、ブリーダーから譲ってもらうのがおすすめです。

ブリーダーは特定の猫種を専門に繁殖しているため、その猫種の特性や遺伝的な病気について深い知識を持っています。親猫や兄弟猫と一緒に過ごす時間が長く、社会性が身につきやすい環境で育っていることが多いのも魅力です。

一方で、人気のブリーダーは予約待ちになることも少なくありません。また、ブリーダーの数が限られているため、希望の猫種を見つけるには時間と手間がかかる場合があります。見学に行く際は、衛生管理が徹底されているかなど、飼育環境をしっかりと自分の目で確かめることが大切です。

保護猫|新しい家族を待つ猫たち

動物愛護センターや保護団体、保護猫カフェなどには、さまざまな事情で飼い主を失った猫たちが、新しい家族を待っています。保護猫を迎えることは、行き場のない猫の命を救うことにつながる、非常に意義のある選択です。

保護猫の多くは成猫のため、性格や個性がすでに分かっている場合が多く、自分のライフスタイルに合った猫を見つけやすいというメリットがあります。また、譲渡費用はワクチン代や去勢・避妊手術代などの実費のみであることがほとんどで、初期費用を抑えることが可能です。

ただし、過去の経験から心に傷を負っている子もいるため、心を開いてくれるまで根気強く向き合う姿勢が求められます。譲渡には審査があり、飼育環境や家族構成などの条件を満たす必要があることも覚えておきましょう。

【比較表】猫の入手方法まとめ

| ペットショップ | ブリーダー | 保護猫(保護団体など) | |

|---|---|---|---|

| メリット | ・気軽に立ち寄れる ・飼育グッズが揃う ・多くの猫種に会える | ・親猫や飼育環境を確認できる ・猫種の知識が豊富 ・社会性が身につきやすい | ・命を救う社会貢献になる ・性格が分かっていることが多い ・費用が比較的安い |

| デメリット | ・親猫や育った環境が不明 ・社会化が不十分な場合も | ・見学に手間がかかる ・人気の猫種は入手困難なことも | ・譲渡に条件や審査がある ・心に傷を持つ子もいる ・子猫が少ない傾向 |

| 費用目安 | 生体価格+初期費用 | 生体価格+初期費用 | 譲渡費用(実費)+初期費用 |

| おすすめな人 | ・初心者の方 ・すぐにでも迎えたい方 | ・特定の猫種を希望する方 ・猫の血統を重視する方 | ・社会貢献に関心がある方 ・成猫を希望する方 |

初心者必見!猫を迎えるために必要なものリスト

愛猫を迎える日が決まったら、安心して過ごせる環境を整えてあげましょう。猫にとって快適で安全な生活を送るために、最低限そろえておきたいアイテムをリストアップしました。何を選べばいいか迷いがちなグッズの選び方のポイントも解説します。

食事関連グッズ(フード、食器、給水器)

食事は健康の基本です。年齢や体質に合ったフードを選んであげましょう。子猫用、成猫用、シニア用など、ライフステージに合わせた総合栄養食が基本となります。アレルギーがある子や、特定の病気を持つ子には、獣医師に相談の上で療法食を与える必要があります。

食器は、猫が食べやすいように少し高さがあり、安定感のあるものがおすすめです。素材は、傷がつきにくく衛生的な陶器製やステンレス製が良いでしょう。プラスチック製は安価ですが、傷に雑菌が繁殖しやすいため注意が必要です。

新鮮な水をいつでも飲めるように、給水器も用意します。お皿タイプでも問題ありませんが、ホコリが入りにくく、水の流れに興味を持って飲んでくれる循環式の自動給水器も人気です。

トイレ関連グッズ(トイレ本体、猫砂、スコップ)

猫はきれい好きな動物なので、トイレ環境は非常に重要です。トイレ本体は、猫の体の1.5倍程度の大きさが目安。屋根のないオープンタイプや、砂の飛び散りを防ぐハーフカバー、ドーム型などさまざまな種類があるので、猫の好みや性格に合わせて選びましょう。

猫砂にも、鉱物系、紙系、木系、おから系など多くの種類があります。それぞれに固まり方や消臭力、価格が異なります。最初はブリーダーや保護主さんが使っていたものと同じ砂を用意すると、猫がスムーズにトイレを覚えてくれるでしょう。

排泄物を処理するためのスコップや、臭いを防ぐ消臭袋も忘れずに準備してください。

生活・遊び道具(キャットタワー、爪とぎ、おもちゃ)

猫は上下運動を好むため、室内でも運動不足にならないようキャットタワーを設置するのが理想的です。窓際に置いて外の景色を眺められるようにすると、猫の良い刺激になります。設置が難しい場合は、家具の配置を工夫して高低差を作ってあげるだけでも構いません。

爪とぎは、猫の習性であり、ストレス解消やマーキングのためにも不可欠です。壁や家具で爪とぎをされるのを防ぐためにも、必ず専用の爪とぎを用意しましょう。素材は段ボールや麻縄、木製などがあります。形状も置き型や壁掛け型などさまざまなので、複数を試して愛猫のお気に入りを見つけてあげてください。

猫じゃらしやボールなどのおもちゃは、猫とのコミュニケーションを深め、運動不足を解消するための必須アイテムです。誤飲の危険がない、安全なものを選んで一緒に遊んであげましょう。

健康・安全対策グッズ(キャリーバッグ、ケージ)

動物病院へ連れて行くときや、災害時の避難に備えて、キャリーバッグは必ず用意してください。猫が中で方向転換できるくらいの広さがあり、頑丈な作りのものが安心です。上部が開くトップオープン型は、猫の出し入れがしやすく便利です。

ケージやサークルは、必ずしも必要ではありませんが、あると便利な場面が多くあります。来客時や留守番中、新しい猫を迎えたときの隔離場所としてなど、猫の安全を確保するために役立ちます。特に子猫のうちは、思わぬ事故を防ぐためにもケージがあると安心です。

猫を迎えてからの基本的なお世話としつけのコツ

いよいよ愛猫との生活がスタート。ここからは、毎日の健康を支える食事や、快適な共同生活を送るためのしつけについて、具体的なコツを解説します。焦らず、猫のペースに合わせて信頼関係を築いていきましょう。

食事の与え方と注意点|年齢に合わせたフード選び

猫の健康は、毎日の食事によって作られます。基本となるのは、水と栄養バランスの取れた「総合栄養食」です。フードのパッケージに記載されている給与量を参考に、1日の食事量を決めましょう。

食事の回数は、消化器官への負担が少ない1日2〜3回に分けて与えるのが一般的です。特に子猫は一度にたくさん食べられないため、1日3〜4回に分ける必要があります。

置き餌(常にフードを置いたままにする方法)は、猫が好きなときに食べられるメリットがありますが、食事量を管理しにくく、肥満やフードの劣化につながるデメリットも。時間を決めて与えるほうが、健康管理の面ではおすすめです。また、人間の食べ物、特にネギ類(玉ねぎ、にんにくを含む)、チョコレート、カフェイン、ぶどう、レーズンなどは猫にとって非常に危険なので、絶対に与えないでください。

【完全ガイド】愛猫のためのキャットフード選び方|種類や年齢、目的別に徹底解説

トイレのしつけと清潔に保つ秘訣

猫はもともと砂の上で排泄する習性があるため、トイレのしつけは比較的簡単です。猫がそわそわしたり、床の匂いを嗅いだりし始めたら、トイレのサイン。優しくトイレへ連れて行ってあげましょう。もし粗相をしてしまっても、決して大声で叱ってはいけません。猫が恐怖を感じ、トイレ自体を嫌いになってしまう可能性があります。

粗相をした場所は、臭いが残らないように専用の消臭剤で徹底的に掃除することが重要です。

そして何より大切なのは、トイレを常に清潔に保つこと。排泄物はできるだけ早く取り除き、最低でも1日1回は掃除をしましょう。猫砂が減ってきたら補充し、月に1回はトイレ本体を丸洗いするのが理想です。不潔なトイレは猫にとって大きなストレスとなり、病気の原因になることもあります。

爪とぎのしつけ|壁や家具を守るために

爪とぎは猫の本能的な行動であり、やめさせることはできません。大切なのは、「ここで爪とぎをしてもいいんだよ」という場所を教えてあげることです。

もし壁やソファなど、困った場所で爪とぎをしようとしたら、大きな音を立てて気をそらしたり、おもちゃを見せたりして中断させ、すぐに用意した爪とぎ器へ誘導します。そして、そこで上手に爪とぎができたら、たくさん褒めてあげましょう。これを繰り返すことで、猫は「ここで爪とぎをすると褒められる」と学習していきます。

爪とぎ器は、猫がよく過ごす場所や、爪とぎをされて困る場所の近くに設置するのが効果的です。また、定期的に爪を切ってあげることも、被害を最小限に抑えるために役立ちます。

猫とのコミュニケーションと遊び方

猫との信頼関係を築く上で、遊びは欠かせないコミュニケーションです。猫じゃらしなどのおもちゃを使って、1日に10〜15分程度、集中して遊ぶ時間を作りましょう。狩りの本能を刺激するような動きを取り入れると、猫は夢中になります。

遊びを通してエネルギーを発散させることは、ストレス解消や問題行動の予防にもつながります。ただし、人間の手をおもちゃ代わりにするのはNGです。手を噛んだり引っ掻いたりする癖がついてしまうため、必ずおもちゃを介して遊ぶようにしてください。

また、猫がリラックスしているときに、優しく名前を呼んで撫でてあげるのも良いでしょう。喉をゴロゴロと鳴らしたり、しっぽを立ててすり寄ってきたりするのは、あなたに心を許しているサインです。

>幸運を呼ぶ猫の名前30選!和風から海外風まで意味を込めて紹介

猫の健康管理と注意すべき病気

言葉を話せない猫の健康を守れるのは、飼い主であるあなただけです。日々の小さな変化に気づき、適切なケアをしてあげることが、愛猫と一日でも長く一緒に過ごすための秘訣。ここでは、猫の健康管理の基本と、注意すべき病気について解説します。

定期的な健康チェックとワクチン接種の重要性

猫の健康を維持するためには、年に1回の定期的な健康診断が推奨されます。特に、体に変化が現れやすい7歳以上のシニア猫は、半年に1回のチェックが理想です。健康診断では、身体検査や血液検査などを通して、見ただけでは分からない病気の兆候を早期に発見できます。

また、感染症から猫を守るために、ワクチン接種は非常に重要です。猫ウイルス性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症などを予防する「コアワクチン」は、すべての子猫に接種が推奨されています。一般的な接種スケジュールは以下の通りですが、猫の健康状態や生活環境によって異なるため、必ず獣医師と相談して進めてください。

- 1回目:生後8〜9週頃

- 2回目:生後12〜13週頃(1回目の接種から3〜4週間後)

- 追加接種:その後は年に1回

日頃から、食欲や元気、排泄物の状態、体重などをチェックし、記録しておく「健康手帳」のようなものを用意しておくと、異変に気づきやすく、診察の際にも役立ちます。

猫の健康管理が難しい?Catlog(キャトログ)で解決しよう!最新デバイス・スマート首輪

猫がかかりやすい病気とそのサイン

猫は体調不良を隠す習性があるため、飼い主が気づいたときには病気が進行していることも少なくありません。日頃から注意深く観察し、以下のようなサインが見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。

- 慢性腎臓病:水をたくさん飲む、おしっこの量が増える、食欲不振、嘔吐など。特に高齢の猫に多い病気です。

- 下部尿路疾患(膀胱炎・尿石症など):何度もトイレに行く、排尿時に痛そうに鳴く、血尿が出る、トイレ以外の場所で粗相をするなど。

- 歯周病:口臭が強くなる、よだれが増える、硬いものを食べたがらないなど。放置すると全身の病気につながることもあります。

- 甲状腺機能亢進症:よく食べるのに痩せてくる、落ち着きがなくなる、鳴き声が大きくなるなど。

これらのサインは、あくまで一例です。「いつもと違うな」と感じたら、自己判断せずに専門家である獣医師に相談することが何よりも大切です。

信頼できる動物病院を見つけておこう

いざというときに慌てないためにも、猫を迎えたら、なるべく早くかかりつけの動物病院を見つけておくことが重要です。良い動物病院を見つけるには、いくつかのポイントがあります。

まずは、家から通いやすい場所にあること。緊急時にすぐに連れて行ける距離であることは、大きな安心材料になります。次に、院内が清潔に保たれており、スタッフの対応が丁寧かどうかもチェックしましょう。

そして最も大切なのは、獣医師との相性です。こちらの話を親身に聞いてくれ、治療方針について分かりやすく説明してくれるか(インフォームド・コンセント)、気軽に質問できる雰囲気かなど、実際に足を運んで確かめてみてください。夜間や休日の救急対応についても事前に確認しておくと、万が一の際にも安心です。

よくある質問|猫の飼い方に関するQ&A

最後に、猫を飼うことを検討している方からよく寄せられる質問にお答えします。具体的な疑問を解消して、安心して猫との新生活をスタートさせましょう。

- Q一人暮らしでも猫は飼えますか?

- A

はい、一人暮らしでも猫を飼うことは十分に可能です。犬に比べてお留守番が得意な猫は、日中仕事で家を空けることが多い一人暮らしの方にとって、比較的飼いやすいパートナーといえるでしょう。

ただし、注意点もあります。まず、急な出張や残業、病気などで家を空けなければならない場合に、お世話を頼める友人やペットシッターを事前に見つけておくことが重要です。また、猫が退屈しないように、キャットタワーを設置したり、安全なおもちゃを用意したりといった工夫も必要になります。

そして何より、寂しい思いをさせないよう、帰宅後はたくさん遊んでコミュニケーションをとる時間を大切にしてください。経済的な負担や責任をすべて一人で負う覚悟があるかどうかも、改めて考えてみましょう。

- Q猫の多頭飼いを始める際の注意点は?

- A

すでに先住猫がいる場合、新しい猫を迎える「多頭飼い」には慎重さが求められます。猫は縄張り意識が強い動物なので、焦りは禁物です。

まずは、新しい猫をケージに入れ、先住猫とは別の部屋で過ごさせましょう。お互いの匂いがついたタオルなどを交換して、存在に慣れさせていきます。数日経って落ち着いてきたら、ケージ越しに対面させ、威嚇する様子がなければ、短い時間だけ同じ部屋で過ごさせてみましょう。

このプロセスには数週間から数ヶ月かかることもあります。決して無理強いせず、猫たちのペースを尊重することが成功の秘訣です。また、トラブルを避けるため、トイレや食器はそれぞれの猫専用のものを用意してください。

- Q去勢・避妊手術は必要ですか?

- A

繁殖を望まないのであれば、去勢・避妊手術を行うことを強く推奨します。手術には、望まない妊娠を防ぐという目的以外にも、多くのメリットがあるからです。

オスの場合、去勢手術によってスプレー行動(マーキング)や攻撃性が抑制され、性格が穏やかになる傾向があります。また、精巣腫瘍などの生殖器系の病気を予防できます。

メスの場合、避妊手術は発情期の大きな鳴き声やストレスをなくし、乳腺腫瘍や子宮蓄膿症といった命に関わる病気のリスクを大幅に減らすことが可能です。

手術の時期や費用については、動物病院によって異なるため、かかりつけの獣医師とよく相談して決めましょう。

まとめ|愛猫とのかけがえのない日々のために

この記事では、猫を家族に迎えるための心構えから、具体的なお世話の方法、健康管理までを詳しく解説しました。

猫との生活は、たくさんの癒やしと喜びに満ちています。しかし、その背景には、15年以上にわたる命への責任が伴うことを忘れてはいけません。十分な準備と正しい知識を持つことが、猫と飼い主双方の幸せにつながります。

日々の食事やトイレの世話、愛情のこもったコミュニケーションを大切にしながら、愛猫の小さな変化にも気を配ってあげてください。そうして築かれる信頼関係こそが、何ものにも代えがたい宝物となるはずです。

この記事が、あなたと未来の愛猫との素晴らしい日々のための、確かな一歩となることを心から願っています。

コメント