三目並べ(まるばつゲーム)は、紙とペンさえあれば誰でもすぐに遊べる、シンプルながら奥深いゲームです。幼い頃に誰もが一度は楽しんだ経験があるのではないでしょうか。

しかし、シンプルだからこそ「どうすれば必ず勝てるの?」「本当に必勝法なんて存在するの?」と疑問に思うかもしれませんね。

結論からお伝えすると、三目並べには「完全なる必勝法」は存在しません。

ただし、理論上、負けを回避し、最善を尽くせば必ず引き分け以上に持ち込める「戦略」ならあります。この戦略を身につけるだけで、あなたの勝率は劇的に向上するでしょう。

この記事では、三目並べの必勝戦略の正体から、初心者でもすぐに実践できる具体的なコツ、さらには先手・後手別の初手と対応まで、勝つための方法を徹底的に解説します。

「必勝法」はないが「負けない方法」が存在する

冒頭でもお伝えしましたが、三目並べには「完全なる必勝法(必ず勝つ方法)」は存在しません。よく「必勝法」と謳っているケースも見られますが、厳密には「負けない方法(最低でも引き分け以上に持ち込む方法)」です。

なので、ここからは「必勝法」=「絶対に負けない方法」として読み進めていただいたほうが、しっくりくると思います。

「必勝法」の正体は「引き分け」か「勝利の機会」

三目並べにおける「必勝法」とは、「相手がどんな手を打っても、自分が勝つ、または少なくとも負けない」という戦略を指します。そして、三目並べの9マスという限られた盤面では、この必勝法がゲーム理論によって完全に解明されているのです。

三目並べは「有限確定完全情報ゲーム」に分類されます。これは、ゲームの終わりが必ず訪れ(有限)、運の要素がなく(確定)、全ての情報が公開されている(完全情報)ゲームという意味です。将棋やチェス、オセロも同様の分類ですね。このようなゲームでは、全ての最善手を計算することが可能なため、先手と後手のどちらが有利か、あるいは引き分けになるかという結論が導き出されます。

三目並べの結論はシンプルです。もし両プレイヤーが常に最善の手を打ち続けた場合、ゲームは必ず「引き分け」で終わります。しかし、相手が最善手から少しでも外れた手を打てば、先手が優位に立ち、そのまま「勝利の機会」を作り出せます。厳密には、完全なプレイ同士では引き分けが最良の結果ですが、プレイヤーとして目指すべきは、「相手のミスを誘い出しつつ、自分は絶対にミスをしない最善手を打ち続けること」に尽きます。

なぜ「負けない戦略」が確立されているのか?(ゲーム理論と数学的証明)

三目並べの盤面はたった3×3の9マスしかありません。ゲームが始まった瞬間から終了するまでに考えられる全ての手の組み合わせは有限であり、コンピューターによって完全に解析されています。

数学やコンピューターサイエンスの世界では、この程度のパターンのゲームであれば、理論上は最初のターンから最後まで全ての最善手を計算できます。これを「解決済みゲーム(Solved Game)」と呼びます。三目並べは、まさにこの解決済みゲームの代表例として知られています。

この解析の結果、三目並べは以下の結論が導き出されました。

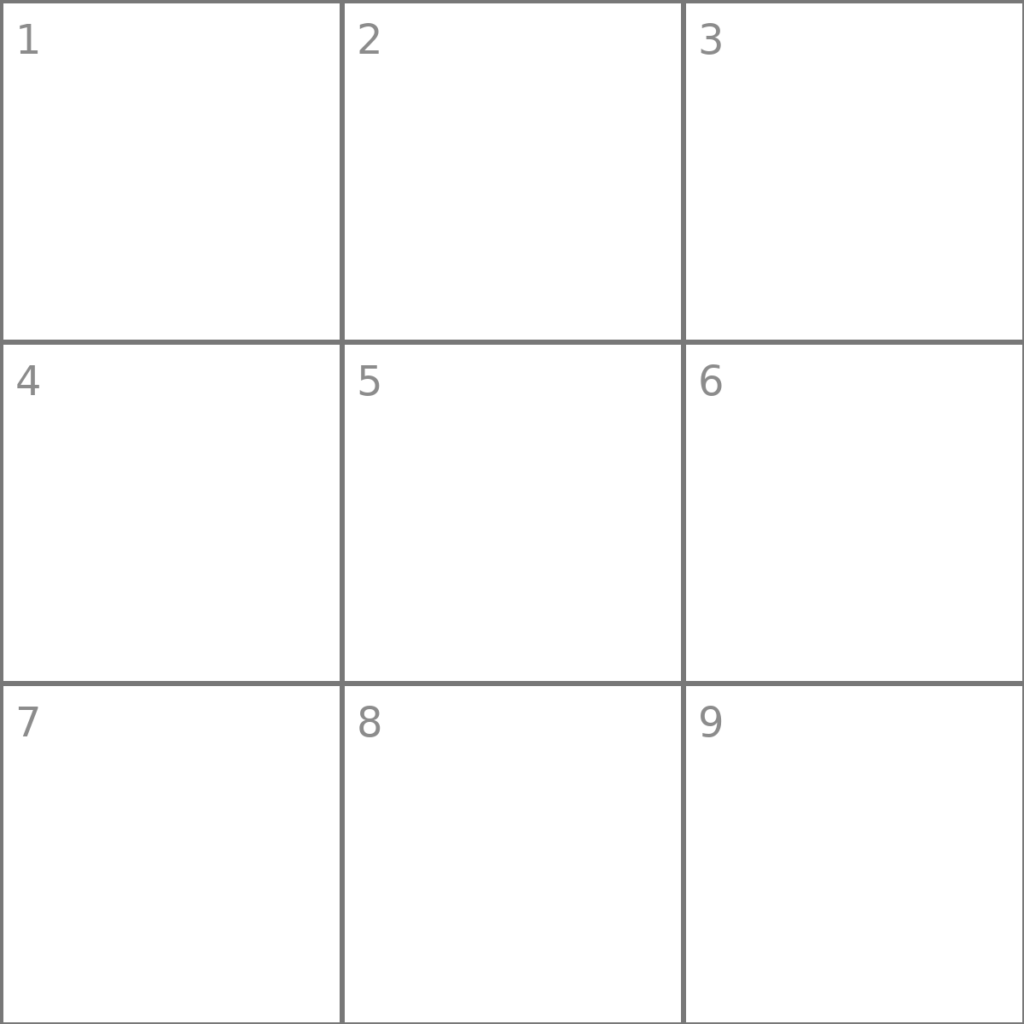

- 先手(〇)の最善手: 中央(5番)または四隅のいずれかを取る。

- 後手(×)の最善手: 相手のリーチを確実に阻止する。

- 両者が最善手を続けた場合: 必ず引き分けになる。

必勝法というと「必ず勝てる魔法」を想像しがちですが、三目並べにおける必勝法とは「絶対に負けないための防御戦略と、勝利の機会を逃さない攻撃戦略の組み合わせ」だと理解しておくと、ゲームへの取り組み方が変わります。まずはこの数学的に証明された基本原則を頭に入れておきましょう。

三目並べで負けないための「3つのコツ」【先手・後手別】

三目並べで勝つためには、小手先のテクニックではなく、盤面全体を見通す論理的な「コツ」が必要です。ここでは、先手・後手それぞれの立場と、共通して使える重要なコツを3つ解説します。

【先手の場合】最強の初手「中央」または「隅」を選ぶ

あなたが先手(〇)になった場合、初手で打つべき場所は盤面の中央、または四隅のいずれかです。このどちらを選んでも、相手が最善手を打てば必ず引き分けになりますが、初心者にとって最も管理しやすく、勝ちのチャンスを生み出しやすいのが中央です。

なぜ中央が強いのでしょうか? 3×3の盤面において、中央のマス(5番目)は、縦、横、斜めの全てのライン、つまり8本のラインのうち4本(半数)に関わっています。このマスを押さえることで、先手は4つの方向全てに同時にリーチをかけることが可能になります。

もちろん、四隅のマス(1, 3, 7, 9番)も3本のラインに関わるため、強力な初手です。しかし、中央を取った方が、後手が少しでもミスをした場合に「ダブルリーチ」を仕掛けやすくなるという点で、特に初めて戦略を学ぶ人には中央が推奨されます。後手の対応次第で、2手目以降の戦略を柔軟に変えることが、勝利への鍵となります。

【後手の場合】相手の初手を見極めて「中央」を奪う

あなたが後手(×)になった場合、最優先すべきは「相手の勝利を阻止すること」です。後手は常に防御が基本ですが、相手の初手によって取るべき最善手が異なります。

| 先手の初手 | 後手の最善手 | 理由(なぜそれがベストなのか) |

|---|---|---|

| 中央(5番) | 四隅のいずれか | 先手に中央を取られたら、後手は隅(1, 3, 7, 9番)で受けることで、相手のリーチを最も効果的に牽制し、引き分けに持ち込む確率を高めます。辺(2, 4, 6, 8番)で受けるのは次善策です。 |

| 四隅のいずれか | 中央(5番) | 相手が隅を取ってきた場合は、後手は中央を確保することが最善手です。中央を取ることで、相手が隅を2つ揃えてダブルリーチをかけるのを阻止し、盤面をコントロールしやすくなります。 |

| 辺のいずれか | 中央(5番) | 辺のマスは中央や隅に比べて戦略的価値が低いため、後手は迷わず中央を確保し、優位な展開を狙います。 |

後手は常に防御が基本ですが、相手が中央を取ってこなかった場合は、逆に中央を奪い、有利な展開に持ち込むチャンスが生まれます。相手の初手に対して冷静に判断し、最も戦略的価値の高いマスを取りに行くのが、後手として負けを回避する最大のコツです。

【共通のコツ】「リーチを2つかける」ことを常に意識する

三目並べの勝利パターンで最も重要で、相手にとって最も阻止が難しいのが「ダブルリーチ」、別名「フォーク」と呼ばれる状態です。これは、自分の〇や×を配置した場所から、縦・横・斜めの2つ以上の異なるラインに対して、同時にリーチがかかっている状態を指します。

ダブルリーチが成立すると、相手は次のターンでどちらか一方のリーチしか防げません。もう一方のラインは無防備になるため、次の手で必ず勝つことが確定します。

ダブルリーチを仕掛ける手順の例:

- 先手(〇)が中央を取る。(後手は隅を取って対応)

- 先手が、中央と隅を利用して、2つの異なるラインに同時にリーチをかけるためのマスを選ぶ。(この手でまだリーチは1つでも、次の手でダブルリーチが確定するような「仕掛け」を作ることが重要)

- 後手はそれを防ぐために動く。

- 次のターン、先手は防御されたラインとは別のラインに駒を打つことで、相手が防げない2本目のリーチをかけ、勝利が確定します。

常に「今打つ手でダブルリーチの布石を打てないか」「相手が次にダブルリーチをかけようとしているのではないか」という視点を持つことが、三目並べで勝率を劇的に高める共通のコツです。

初心者でも簡単!三目並べ必勝戦略の具体的な手順

三目並べの必勝戦略は、難しく考える必要はありません。先手と後手それぞれの立場で、「どう動けば勝ちに近づくか(負けを回避できるか)」という最も効果的な手順を覚えるだけで十分です。

勝ちを確実にするための「中央の支配」と「隅の活用」

三目並べは中央のマスを起点にゲームが展開します。この中央の支配と、隅の活用が勝利の鍵です。

【先手(〇)の基本戦略:勝利を目指す】

- 初手: 中央(5番)または四隅のいずれかに打つ。(特に中央は初心者にも管理しやすく推奨されます。)

- 後手(×)の対応待ち: 後手が最善手(中央に対して隅、隅に対して中央)で受けなかった場合は、ダブルリーチのチャンスが生まれます。

- ダブルリーチを狙う: 後手の×の場所から、自分の〇と組み合わせて2本のラインを同時に完成させる「分岐点」となるマスを2手目以降で選びます。例えば、後手が隅に打ったら、その対角線上の隅を打つのが有効な戦略の一つです。

- 辺は最後の選択: 辺のマス(2, 4, 6, 8番)は、中央と隅が埋まっていない限り、戦略的価値が低いため、ダブルリーチを仕掛けるために必要な場合にのみ活用します。

【後手(×)の基本戦略:引き分けを目指す】

- 初手: 相手の初手(中央、隅、辺)に応じて、中央のマスを最優先で確保するか、四隅で牽制する防御策を取ります。

- 常に防御: 相手がリーチをかけたら、必ずそのラインを阻止します。

- ダブルリーチ阻止を最優先: 相手がダブルリーチの布石を打ってきた場合、そのマスを阻止することが最優先です。相手が2つのラインにリーチをかけた状態(ダブルリーチ)になる前に、必ずどちらかのラインを塞がなければなりません。

※Googleの三目並べは先手が「×」、後手が「○」になっているので、ご注意ください。

相手のミスを誘うための「分岐点」と「対応策」

三目並べの名人(と言ってもほとんどが数学者ですが)は、常に「相手が次にどこに打ったら、自分が勝てるか」という分岐点を意識しています。

相手のミスを誘うための分岐点(ダブルリーチの布石)

- オープンな対角線: 中央(5番)と、対角線上の隅の一つ(例:1番または9番)を押さえている場合、残りの2つの隅(3番と7番)のどちらかに打つと、相手に次の手で対応できないダブルリーチをかけられる可能性が高くなります。

- 相手の「辺」の対応を誘う: 中央を取った後、あえて隅ではなく辺のマス(例:2番)に打つことで、相手に辺での対応を誘い、その隙に隅を活用して強力なダブルリーチの布石を打つという高度なテクニックもあります。

三目並べは「引き分け」に収束しやすいゲームだからこそ、相手が「やむを得ず打った手」や「気づかずに打った手」を見逃さず、それがあなたの勝利につながる分岐点になるかを一瞬で判断する力が求められます。この判断力を鍛えるためには、まずは上記で解説した「中央の確保」と「ダブルリーチの阻止」の基本を徹底的に守ることから始めましょう。

三目並べのコツを応用できるゲームや思考法

三目並べで負けないための戦略を習得することは、単にゲームに強くなるだけでなく、他の知的活動においても役立つ「論理的思考力」を養うことにつながります。

「三目並べ的思考」が活きる場面とは

三目並べの必勝戦略の根底にあるのは、「最悪の事態を避けるための防御」と「最高の勝利を目指すための攻撃」をバランス良く組み合わせる論理的思考です。この思考法は、以下のような場面で特に活きてきます。

- 問題解決と意思決定:

- 先読み能力: 三目並べで「もし相手がここに打ったらどうなるか」と3〜4手先まで読む訓練は、ビジネスの意思決定において「この計画を実行したら、競合他社はどう動くか」「そのリスクをどう回避するか」といったシミュレーション能力に直結します。

- 最悪のケースを避ける: 常に「負けを回避する」ことを考える防御の思考は、プロジェクト管理におけるリスクアセスメント(最悪のシナリオと回避策の検討)に応用可能です。

- 他のボードゲーム・対戦ゲーム:

- オセロ、将棋、チェス: これらのゲームも三目並べと同じく「完全情報ゲーム」であり、相手の次の手を予測し、自分の優位な盤面を作り出すことが重要です。特にオセロは、中央と四隅の戦略的価値が非常に高く、三目並べの「中央支配」の考え方がそのまま応用できます。

- コミュニケーションと交渉:

- 論理的な対話: 自分の主張(〇)を通すだけでなく、相手の反論(×)を予測し、その反論を封じるための論理的な布石を打つ。三目並べのように、対話においても「ダブルリーチ」的な状況(相手が二つの要求のどちらかしか飲めない状況)を作ることで、交渉を有利に進めることができます。

三目並べの必勝法は、「簡単なゲーム」だからこそ、論理的な思考プロセスを極めてシンプルに学べる最高の教材です。この「三目並べ的思考」を意識して取り組むことで、あなたの論理力は確実に磨かれていくはずです。

三目並べ(○×ゲーム)無料サイト|登録不要・ブラウザで今すぐ対戦

まとめ

三目並べ(〇×ゲーム)は、運ではなく戦略が全てを決める「解決済みゲーム」です。最善手を打ち続ければ必ず負けを回避でき、相手のミスを誘えば勝利の機会を作り出せます。

この記事で解説した必勝のコツは以下の通りです。

- 先手は中央(5番)か四隅のいずれかを取る。(中央がより管理しやすい)

- 後手は相手の勝ち筋を常に阻止する。

- 常に「ダブルリーチ(フォーク)」の布石を狙い、相手のダブルリーチは最優先で阻止する。

今日からこのシンプルな原則を実践するだけで、あなたは三目並べで「負け知らず」のプレイヤーになれます。ぜひ、友人や家族とのゲームで、ここで学んだ必勝戦略を試してみてください。きっと驚くほど簡単に、勝利を手にすることができるでしょう。

コメント